黄河身为我国具有悠久历史的河流,如今正承受新型污染威胁——微塑料带来的严峻挑战。这些细小塑料颗粒虽不易察觉,但其对环境及生态系统的潜在危害不可轻视。本文将深度剖析黄河郑州段水体中的微塑料含量、构成及其可能引发的生态风险,以期提升公众对此类微观危机的认知与警觉。

微塑料的丰度:一个不容忽视的问题

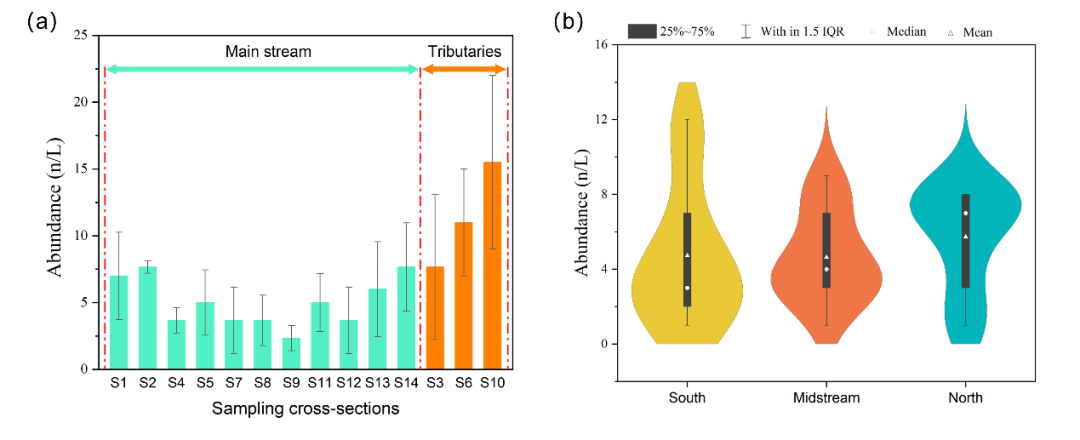

对黄河水质的监测数据显示,微塑料含量在2.33~15.50纳米/升之间波动,平均值高达6.40±3.40纳米/升,这一数值远超中国大陆河流水质规定上限。微塑料多聚集在0.5至2.0毫米区间,以黑色丝状形态存在。这些细小不易察觉的塑料碎片已对我们的生活饮用水产生影响。

微塑料的类型:多样性与风险

根据研究结果表明,黄河郑州段水质存在着大量微型塑料,包括PET工程塑料、PA尼龙纤维以及PP聚丙烯等多种类型。尽管它们是常见物品,然而由于其特有的性质及潜在的危害,已对水生生物栖息地的生态环境构成了影响深远的影响。

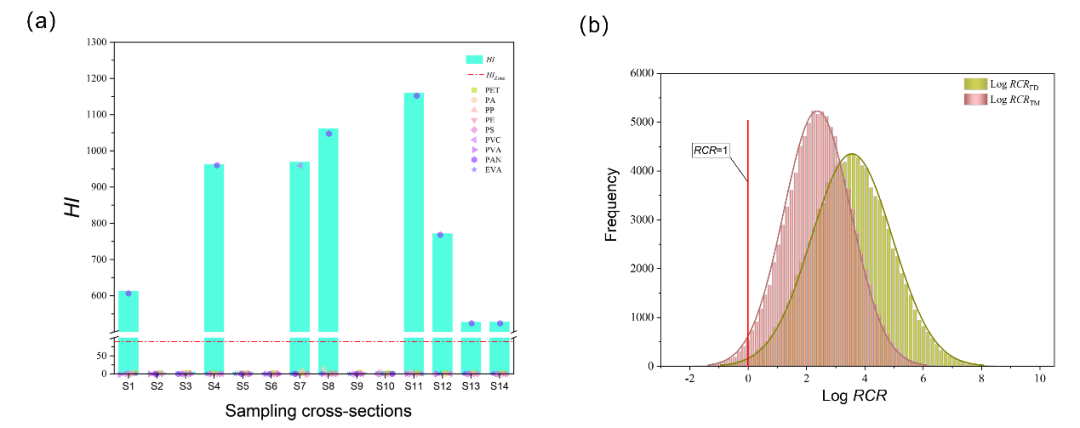

化学危险指数:风险级别的警示

研究区在化学灾难等级中从3级上升至5级,主要原因是其内部含有PVA和PAN等有害物质,特别是S8和S11剖面受到了严重影响。这表明部分水域已经遭受了微塑料化学品的严重损害,给环境和生物栖息地带来了极大压力。这些高风险区域犹如环境中的隐患,可能导致严重的生态灾难。

生态风险评价:潜在的环境危机

黄河郑州段水域所蕴含的微塑料源于内陆大规模沉淀以及研究范围受限,带来了严重的生物安全隐患。准确地估算它们流入海洋的数量极其困难。这些游离且飘忽不定的微塑料如同风中的浮叶,有可能在全球范围内扩散。

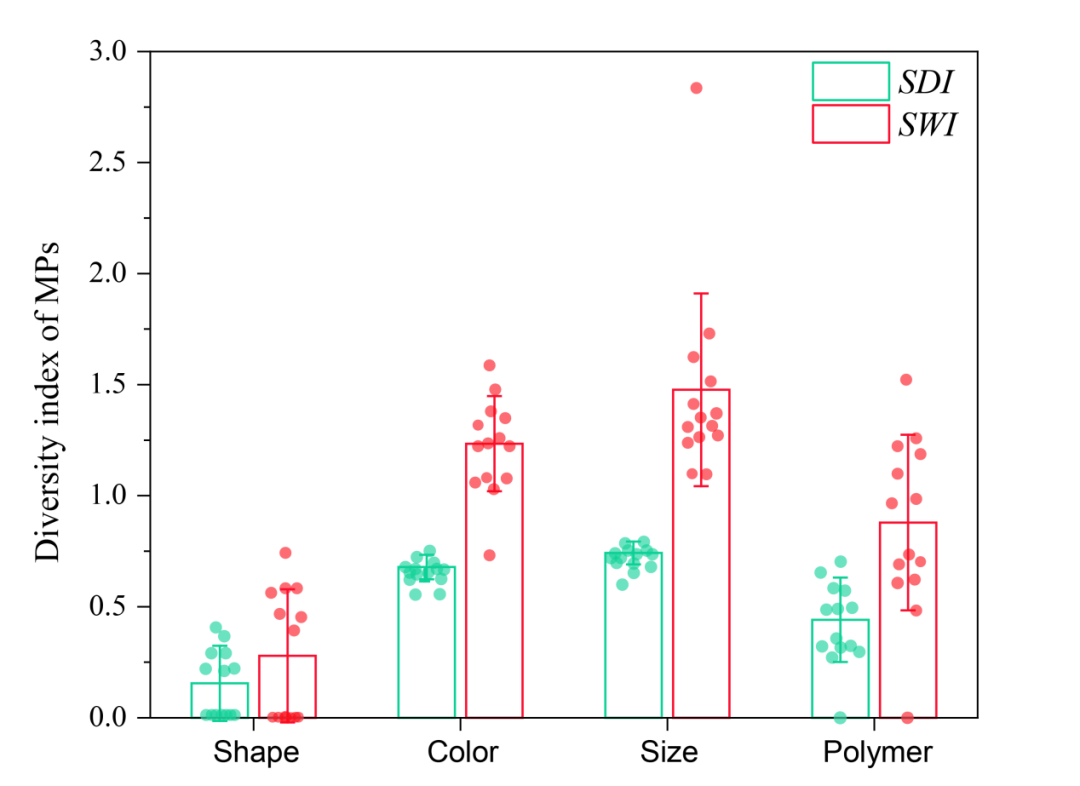

多样性指数:污染源的解析

本文针对黄河郑州段微塑料污染进行深入探讨,明确其主要来源及其对水质的影响。为此,我们采用了先进的生态评估技术——辛普森多样性指数与香农—威纳尔指数。通过这两种科学手段,我们有望更精确地定位微塑料污染源头。

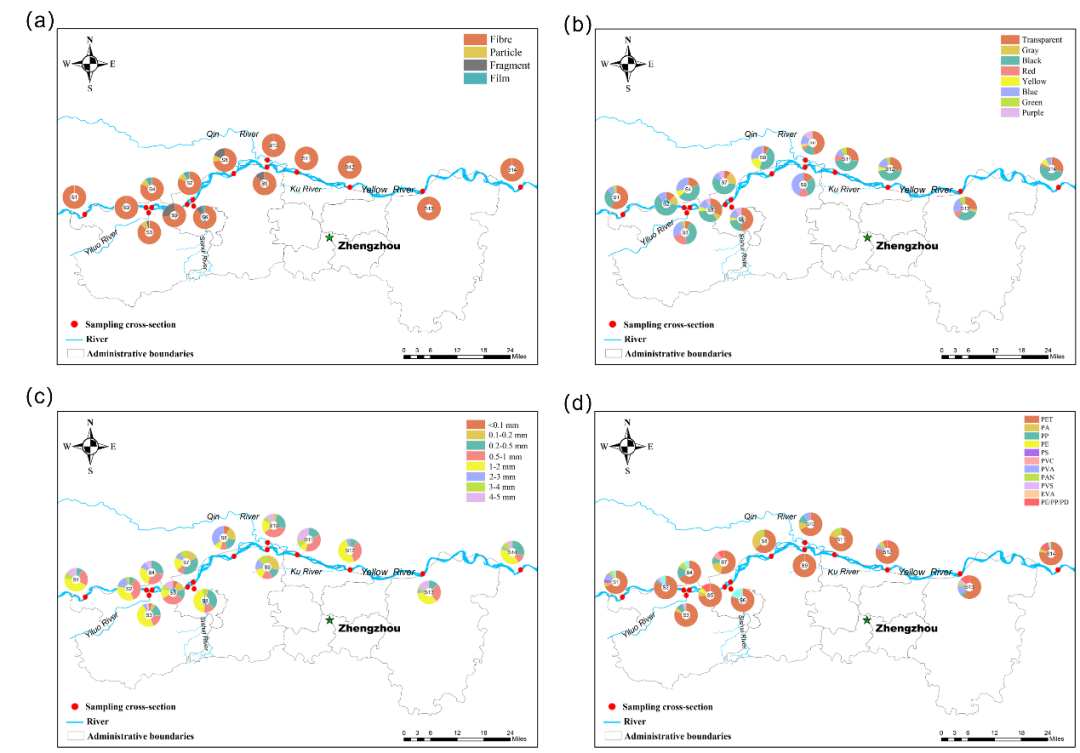

微塑料的形态:水中的隐形战士

主流河域的单调与支流环境下的微塑料生物多样性形成鲜明对比,这主要源于大量污水排入河流。研究发现,水体中微塑料形态丰富,涵盖纤维、颗粒、碎片及薄膜等多种形式。这些微粒无处不在且渗透性极强,犹如自然界中的潜在威胁。

微塑料的降解:时间的见证

在面临流量湍急泥沙混杂的严重河域环境中,大体积微塑料经粒化作用转变为均质悬浮粒子,这一微观变化历程如同历史烙印,精准描绘出环境变迁与污染堆积的现状。

微塑料的鉴定:科技的力量

鉴于微塑胶的特殊性及其可能引发的聚合物不良化学反应,仅凭肉眼难以准确评估其污染程度。因此,科研人员运用红外光谱技术对水体中的微塑胶进行精准识别。此项科技犹如探索宇宙奥秘的利器,为深度研究微塑胶现象奠定了基础。

微塑料的风险:生态系统的警钟

本项研究对14个监测站点水质中的微塑料含量进行了详尽调研,结果揭示最高浓度达到惊人的15.50纳克/升,平均每升水含有高达6.78个微塑料。值得注意的是,支流水域的微塑料水平明显高于主流区域。进一步分析表明,研究区内的微塑料主要由聚酯(PET)、尼龙(PA)及聚丙烯(PP)等材质组成,且深色系微塑料占比较高,直径集中于0.5至2毫米区间。经风险评估,我们必须正视黄河郑州段水体中微塑料污染问题的严峻性,呼吁全社会共同关注。面对这一重大挑战,我们应严肃对待并采取有效措施应对潜在威胁。

结论:微塑料,我们需要行动

黄河流域微塑料污染状态尚不明朗,然而其对环境的潜在威胁已然引发高度关注。无论是考虑到其在数量与类型上的多样性,或是化学毒性及生态风险等方面,都预示着我们必须提前采取防范措施,保护人类与自然和谐共生的家园。

首要议题是微塑料污染的日益加剧,我们需对此保持高度警惕。那么,作为个体,我们能为减缓这一趋势做些什么呢?期待您的宝贵意见和建议,让我们共同探讨环保措施。同时,恳请您将此文转发出去,以提升公众对微塑料污染的认知和重视程度。