在遥感影像处理领域,深度学习技术引起了广泛关注,它不仅是研究的焦点,还充满了挑战。许多研究者都急切地想要掌握这项技术,然而,大家普遍认为它相当复杂,难以理解,这一点确实需要我们进一步深入探究。

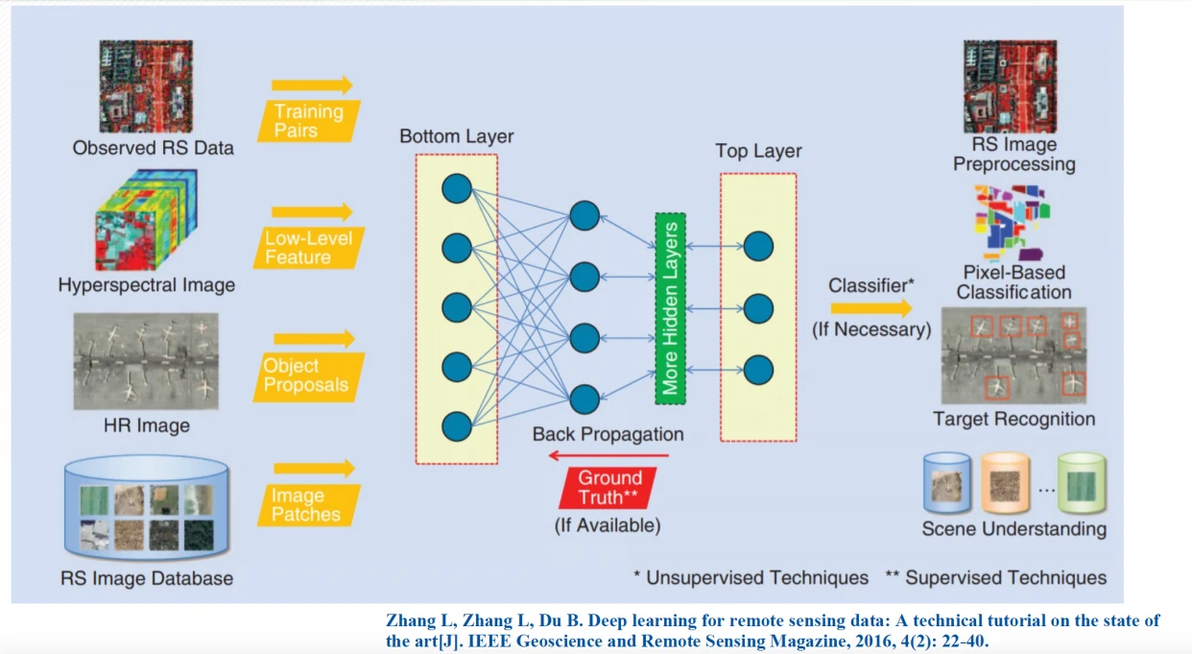

深度学习在遥感图像识别中的范式和问题

遥感图像识别中,深度学习技术有其独特之处。它对大量遥感图像数据进行特别处理。相较于传统方法,深度学习在识别准确性和效率上往往更胜一筹。但同时也存在一些难题,比如数据标注既昂贵又不易。以偏远地区的图像数据为例,标注人员往往难以获取精确信息。

该领域的进步方向同样影响着其理论体系的发展方向。过去的方法正在逐步被新的理念所取代,而新的理论体系在持续的测试和调整中不断完善。再者,不同地区的研究机构在理论体系上各有特点,资源充裕的机构发展速度自然更快。

深度学习的历史发展历程

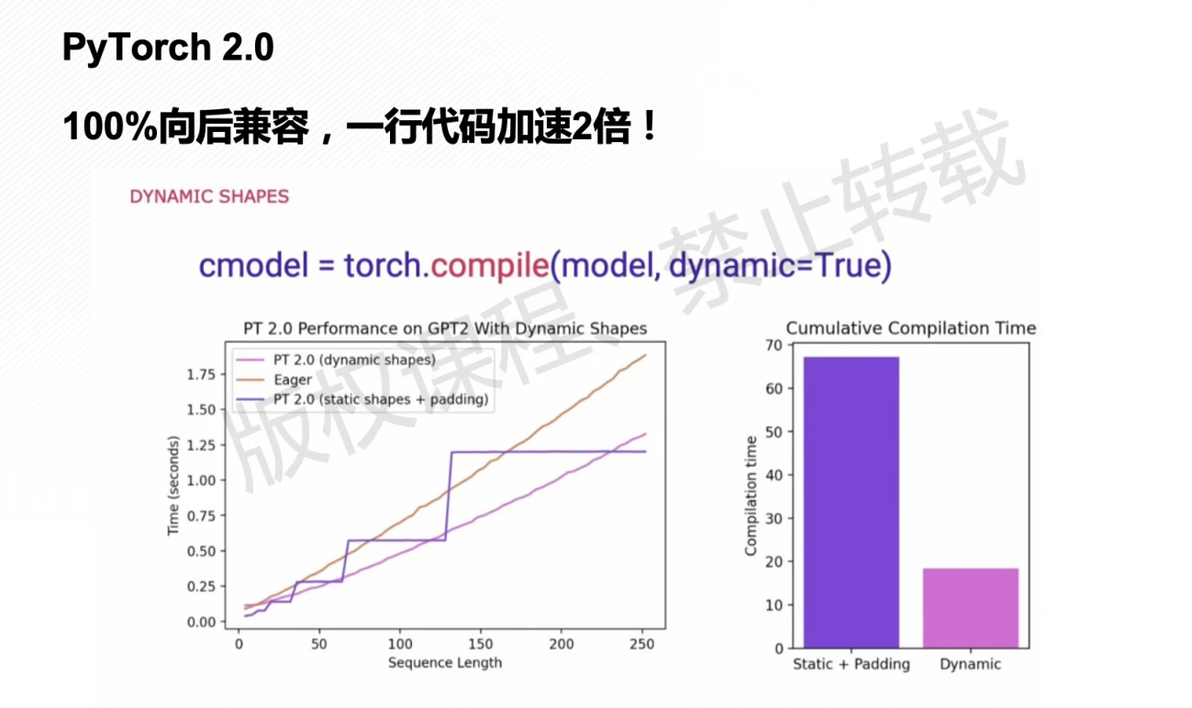

深度学习最初还处于发展的初级阶段。那时,计算机的运算能力较弱,算法相对简单,功能也比较有限。人工智能领域主要还是以理论研究为主,对于遥感影像的处理几乎处于空白状态。但随着时间的推移,硬件技术的提升带来了新的发展机遇。众多科技巨头和高校纷纷投入大量资源,深度学习在遥感影像处理领域开始逐渐崭露头角。在部分发达地区的研究机构中,新的研究成果不断涌现。

深度学习技术正逐步缩小其应用范围。起初,它主要应用于图像识别,如今已拓展至目标检测等多种任务。在各个阶段,都有显著的成果出现,推动技术不断向前发展。尤其是那些具有划时代意义的算法更新,极大地加快了深度学习在遥感影像处理领域的普及速度。

机器学习、深度学习等任务的基本处理流程

开始收集数据。在执行遥感影像分析任务时,必须从众多卫星和飞机平台中提取大量资料。例如,某研究所在收集特定区域的影像资料时,必须通过多种渠道来确保获取足够的原始数据。

预处理阶段极为关键。必须清除杂音、提升音质。这一步骤的质量直接关系到最终结果。比如,部分数据因传感器误差,噪声较多,需要特别细致的处理。建立模型和训练过程同样重要,要根据实际任务选择合适的模型,并不断调整参数。不同参数在不同数据集上的表现差异很大,必须通过实验比较来找出最佳方案。

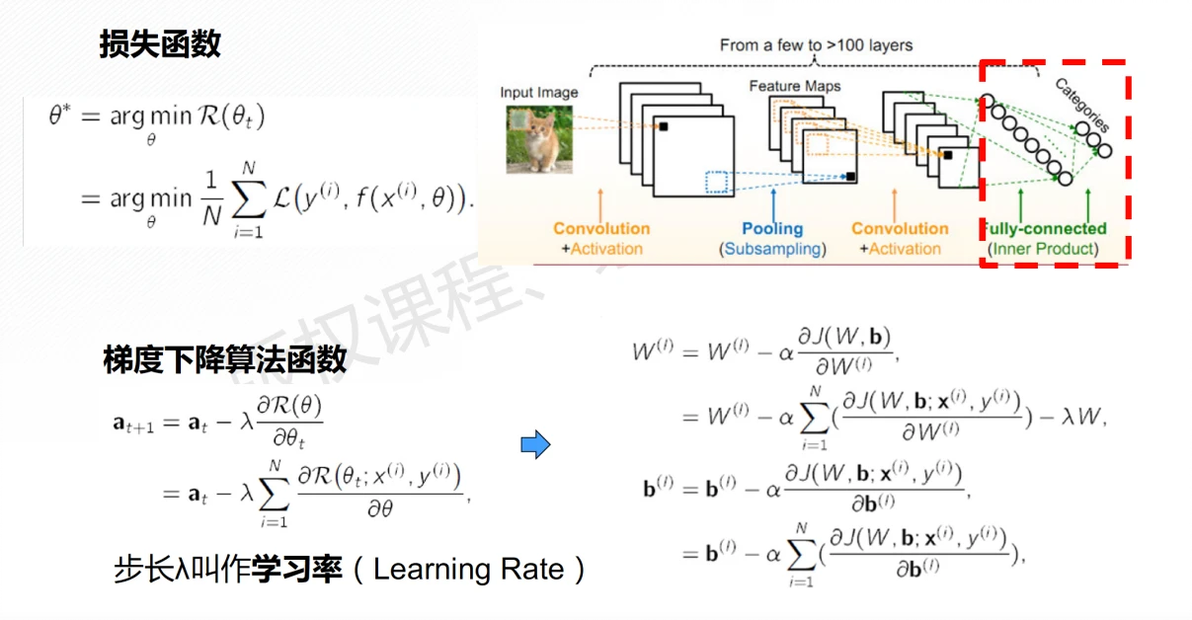

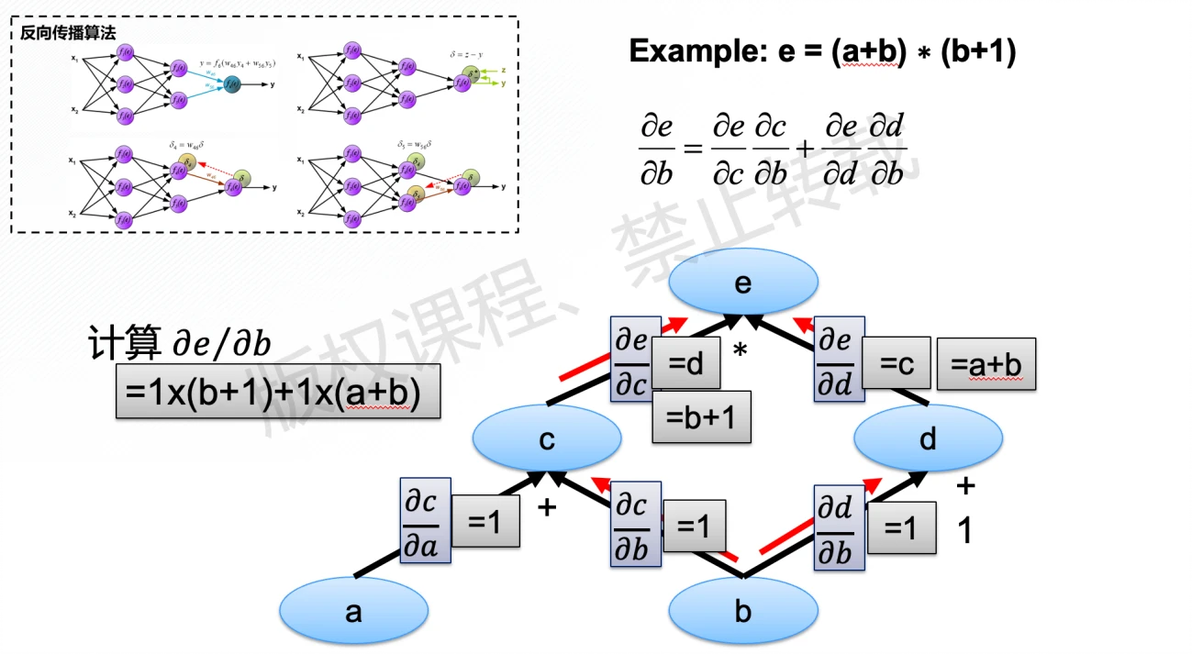

卷积神经网络的基本原理

卷积神经网络通过卷积层来提取图像特征。卷积核在图像上移动,进行卷积操作。在遥感图像分析中,不同大小的卷积核能识别出不同层次的特征。较大的卷积核适合捕捉整体轮廓,较小的卷积核则更擅长分析细节。比如,在分析植被分布的遥感图像时,大卷积核能快速确定植被覆盖的大致范围,而小卷积核则能深入解析植被类型的细微差别。

池化层可以减少数据量而不丢失关键信息。在处理广阔的遥感图像时,它大大减轻了计算压力。全连接层则负责整合前面层次提取出的特征,并将这些特征用于最后的分类或回归任务。它会根据影像任务的不同,决定输出的类别或数值。

卷积运算的原理和理解

卷积运算的核心在于加权求和。在此过程中,每个像素的数值都会与卷积核的数值相乘,然后进行累积。针对多光谱遥感图像,我们不仅要看单一波段的运算结果,还要考虑多个波段加权后的整体效果。而且,图像不同区域的权重可能不尽相同。

卷积运算在神经网络中独具风采,它能够自动调整卷积核的数值,以便应对数据的变化。这种自适应的特性使得卷积神经网络在处理复杂的遥感影像时,能高效地提取出多层面的特征。无论是基础的边缘特征,还是复杂的地物组合特征,它都能全面覆盖。

池化操作、全连接层、以及分类器的作用

池化操作相当于一种降维手段。它简化了数据,通常采用窗口内最大值作为最大池化。在遥感影像的广泛分析中,这种操作能更好地展现影像的核心特点。比如,对于广阔区域内的地面物体分布,经过池化处理后,识别工作将更为简便。

全连接层负责汇总全局特征。它将卷积层和池化层中分散的特征集中起来,构建出全面特征,这些特征用于分类或回归任务。在这一过程中,分类器起到决定性作用。对于特定的特征向量,它能够计算出不同类别的概率。比如,在遥感影像分析中,它能判断地物是山地还是道路。

遥感影像处理中,深度学习模型种类繁多,各有特点。这些模型互相影响,不断进步,促进了该领域的持续进步。为此,学者和从业者需要不断深入研究,精准理解。你觉得自己能否快速掌握这些模型?欢迎点赞、转发,并在评论区分享你的看法。